終活とは?いつから何から始める? やることリストでチェックしよう

更新日:2025年1月8日

終活という言葉は知っていても、具体的に何から始めれば良いのか。終活を始めるメリットや年齢、具体的な内容から相談先まで、終活に関するさまざまな疑問について解説します。

終活とは その意味は?

終活とは、人生の終着点に向けてさまざまな物事を整理・準備する活動のことです。介護や医療の方針のほか、身辺整理や遺言書、葬儀のやり方についてなど、多岐にわたります。

令和6年版高齢社会白書によると、日本の平均寿命は令和4年時点で男性が81.05年、女性が87.09年となり、今後さらに延びる見込みです。そんな超高齢社会 の背景もあり、残された家族やパートナーの負担を軽減できる終活が注目されています。

また、終活は自分自身のために行うものでもあります。老後や最期に対する不安を解消し、残りの人生をより充実したものにするといった意味も含みます。

いつから、何歳から始めると良い?

終活はいつから始めても良く、「何歳から」と決まった年齢はありません。

思い立ったが吉日、終活が気になりはじめたタイミングでスタートしましょう。年齢や特徴別に、終活のポイントを紹介します。

40代、50代くらいからが多い。60代からだと遅い?

比較的体力のあるうちから始める

40代、50代は体調の変化や、親の病気・介護、旅立ちをきっかけに自分自身の終活も意識しはじめる年齢です。このタイミングで終活を始めれば、比較的体力があるうちに大がかりな断捨離などを終えられます。

体力や気力、判断力などがあれば60代以降からの終活でも遅くはありません。もし自信がない場合は、家族やパートナーと協力しながら進めましょう。いずれのタイミングでも、できるところから少しずつ始めるのがポイントです。

20代、30代から始めている人も?!

若いときから計画的に

20代、30代の終活も早すぎるということはありません。人生の終着点を迎えるタイミングは予測できないため、万が一に備えて早めに始めておくのはむしろ正しい選択でしょう。

ドナーカードの記入や延命についての意思表示だけでも、突然の事故や病気の際に役立ちます。口座情報や知人の連絡先、写真などのデジタルデータを日頃から整理しておくのもポイントです。

また、終着点から現在地までを逆算することで、理想や目標を定期的に見直すきっかけにもなり、これからの人生も充実するでしょう。

ミニマリストの場合どうする? 何をやる?

すっきりした暮らしでもやることはあります

日頃から物を厳選してすっきりと暮らしているミニマリストの場合は、「終活はゆっくり始めれば良い」と考える人もいるでしょう。しかし、終活は物品の整理だけではありません。決めておくことや各種手続きも多いため、物が少なくても早めに着手しておくのがポイントです。

また、残りの人生でやりたいことをリスト化するなど、ポジティブな作業も終活のひとつです。ミニマリストとして必要最低限の物や関係を軸にしてきたという人も、改めてリスト化することで、本当に欲しい物ややりたいこと、会いたい人を思い出すなど、今後の人生がより充実するヒントを得る可能性もあるでしょう。

おひとりさまなら早くから?

できるところから始めてみましょう

おひとりさまや身寄りがない人にとって、終活は孤独死リスクの低減にも役立ちます。警視庁の発表によると、令和6年上半期に自宅で亡くなった一人暮らしの人は3万7,227人(暫定値)にも上り、このうち約8割が65歳以上の高齢者でした。

孤独死リスクを防ぐため、日頃から地域の活動に参加しておく、自治体の見守りサービスを利用するといったこともおひとりさまの終活ポイントです。遺言書の作成や、亡くなったあとに発生する諸手続きを生前に依頼しておく「死後事務委任契約」などを早めに済ませておくのも良いでしょう。

やることのメリット

終活をやることでさまざまなメリットがあります。

●家族やパートナーなどの負担を軽減できる

●相続に関するトラブルを回避できる

●自分の希望を伝えられる(医療・介護・お墓・葬儀など)

●最期に対する不安を解消できる

●残りの人生で大切にするものを見極められる

終活は、できる限り周囲に迷惑をかけないようにする気遣いであることはもちろん、仕事や家庭に忙しい日々の中で、自分自身がこの先をどう生きるか、改めて見直す良い機会になります。

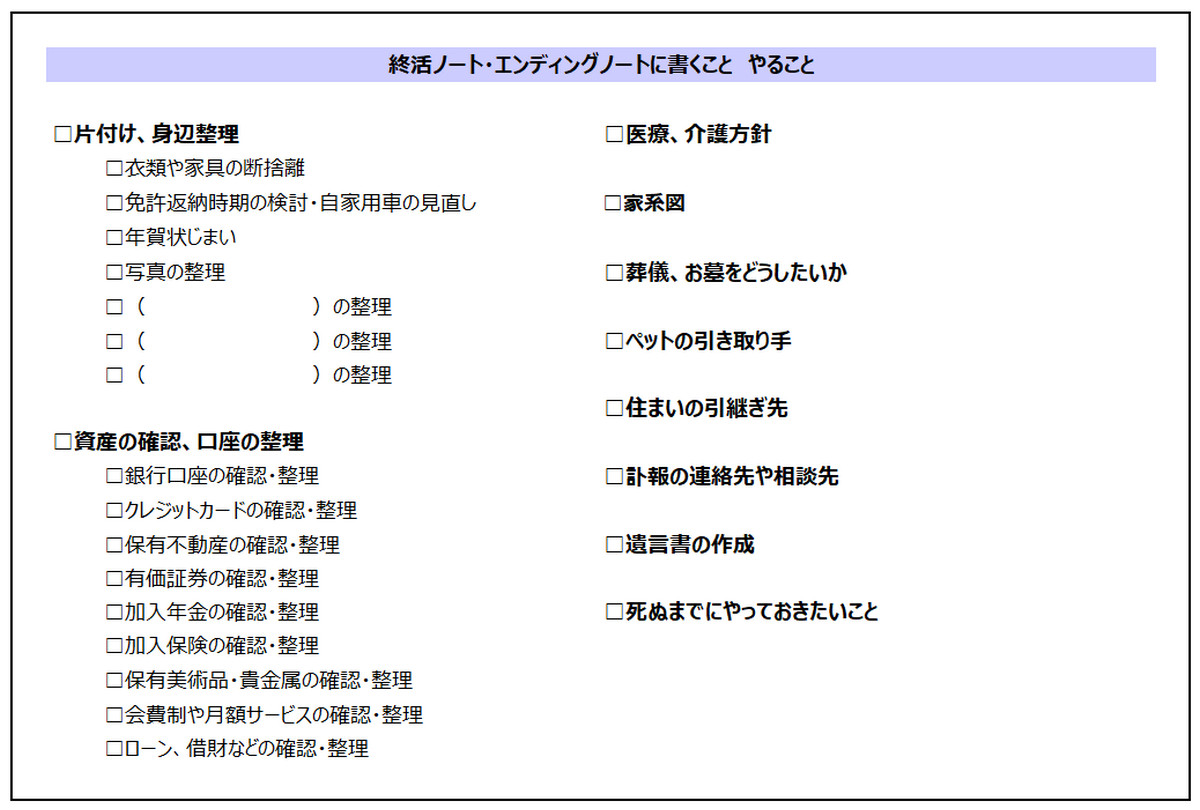

終活でやること チェックリスト

終活チェックリスト

具体的にどのようなことをすればいいのか見ていきましょう。

参考までに終活でやることをリストアップしました。ご自身なりの項目を書き加えて、チェックシートで、進めていきましょう。以下、各項目についての補足も参考にしながら進めてみましょう。

□終活ノート・エンディングノートをつける

終活ノートには残りの人生の理想や希望などを、エンディングノートには亡きあと家族に伝えたいこと(口座や契約サービスの解約手続きに必要な情報)などをまとめておきます。それぞれ同じ意味で使われる場合も多く、形式や内容は自由です。手書きやパソコン、アプリケーションでも作成できますが、定期的な更新と保管場所の共有は徹底しましょう。

また、条件を満たせば法的効力のある遺言に対し、終活ノートやエンディングノートに法的効力はないため注意が必要です。

好みのノートを選びましょう

□片付け、身辺整理をする

片付けや身辺整理など、有形無形問わず「所有物を減らす」のは終活の基本作業です。特にたまりがちな以下の整理には早めに取りかかりましょう。

□断捨離:捨てずにリユース回収キットで社会貢献する

□年賀状:翌年以降の送付辞退を伝える「年賀状じまい」をする

□写真:フィルム写真やデジタルデータを整理して人生を振り返りながら遺影写真を選ぶ

□収集アイテム:趣味で収集したものや推し活アイテムは少量に厳選する

□資産の確認、口座の整理

複数の口座や不動産、美術品や貴金属など、さまざまな資産がある場合は手続き漏れがないよう注意しましょう。投資資産や保険のプラン、不要なサービスなどを見直すことで、無駄な出費を抑えて老後の不安解消につながる場合もあります。

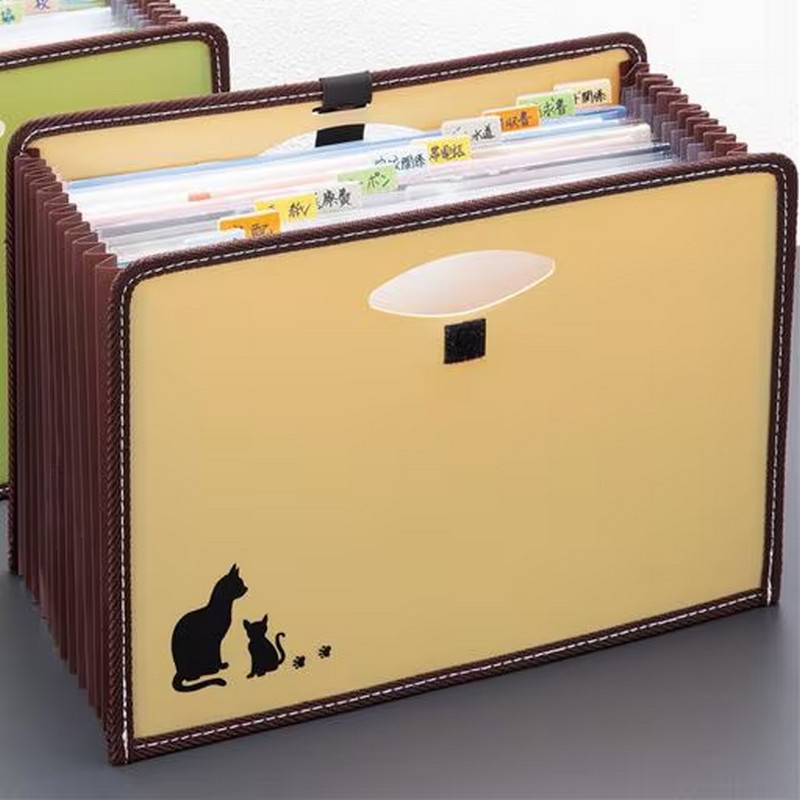

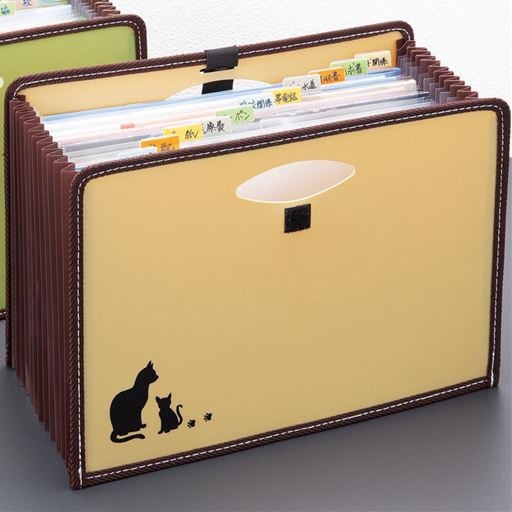

その際、あちこちに点在している契約書類はひとつのドキュメントボックスにまとめ、自分も家族も把握しやすい状態で保管しておきましょう。

□医療、介護方針を決める

治療方針や延命の希望、介護が必要になった場合は在宅か施設入所かなど、終末期に関することは自分にも家族にとっても非常に重要です。

シビアな内容に少し気持ちが沈んでしまったときは、気持ちを切り替えて老後を楽しむ準備も進めてみましょう。「行きたいところや、やりたいことがあるけど足腰が心配」という人には、ポジティブな終活としてステッキデビューもおすすめです。

□家系図を書く、整理する

家系図は、残りの人生で誰とどのように関わっていくかの方針を決めるときや、エンディングノートや遺言書を作成するときなど、さまざまな場面で活用できます。また、家族の負担も軽減します。葬儀の前に訃報を誰に知らせるかの判断や、相続手続きで戸籍の取り寄せが必要な人の把握にも役立ちます。

自分の来歴を改めて振り返る

□葬儀、お墓を決める

葬儀社やプラン、お墓の準備、納骨方法なども決めておきましょう。お墓を引き継ぐ人がいない場合は、暮石を撤去し墓所の使用権を返還する「墓じまい」という方法もあります。

また、仏壇がない場合は準備が必要です。火の消し忘れが不安な人にはLEDろうそくという選択もあります。おひとりさまや年配の人はもちろん、ペットや子どもと暮らす家庭でも安心です。

□大事な家族、ペットのその後を考える

ペットとのお別れに備えるのも終活のひとつです。飼い主亡きあともペットが健やかに生きて行けるよう、ペットを誰に託すのか決め、必要な資金を貯めておきましょう。

お別れに備えるだけではなく、少しでも長くペットとともにすごすため、日々安全に暮らすことも大切です。階段の昇降が不安になってきたらすべり止めマットを活用してみると良いでしょう。自分のためだけでなく、ペットの足腰への負担軽減や、防音効果も期待できます。

□住まいをどうする?ガーデニング好きの庭じまい

持ち家の場合は売却か相続か、誰に相続するかを決め、相続登記の書類準備なども必要です。この作業を終えないまま亡くなってしまうと、相続トラブルや空き家問題につながる可能性も。

実際、総務省の「住宅・土地統計調査」によると、令和5年10月1日時点で全国の空き家は900万戸で過去最多でした。自治体によってはガイドブックの配布や終活支援をしているため、不安な場合は問い合わせてみましょう。

また、庭や植物を縮小する「庭じまい」も重要です。伐採や抜根といった大がかりな作業だけではなく、雑草防止シートを配置するだけでも日頃から草むしりの負担を軽減できます。

□連絡先の整理

緊急連絡先のほか、訃報を知らせてほしい友人の連絡先などをリスト化しておきます。エンディングノートにまとめておくのも良いでしょう。名前や電話番号のほか、住所や関係性も記しておくと家族がより対応しやすくなります。連絡先の登録数が多すぎる場合は、長年付き合いのない人などを徐々に整理するところから始めましょう。

交友関係をまとめておきましょう

□遺言書を作成する

相続でもめることのないように遺言書を作成しましょう。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、それぞれ一定の要件を満たすことで法的効力を発揮します。

なかでも、比較的手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。手軽な分、多発していた改ざんや紛失のリスクに対応し、「自筆証書遺言書保管制度」も始まりました。法務局が自筆証書遺言書と画像データを保管してくれる制度です。

後世に残り続ける大切な遺言書。自筆で作成する場合は、万年筆を使用してみるのも良いでしょう。

□死ぬまでにやっておきたいこと

人生の終着点に向けた準備はもとより、今をどのように生きるかがさらに大切です。挑戦したかったことや忙しくてあと回しにしていたこと、もう一度訪れたい場所や会いたい人など、終活を通して洗いだしてみましょう。改めて認識することで、どのようにすごせばより良い人生を送れるか明確になる可能性もあります。

やってみたかったことをやっておく

親の終活はどうする? どうすすめる?

自分と親と、一緒に進めてみては

高齢化が進んでいるため、自分と親の終活が同時進行という人もいるかもしれません。親子とはいえ、無理強いすることも難しい。

それならいっそ、一緒に物品整理をしたり、医療方針を考えたり、エンディングノートを作成したりと、一方的にお願いするのではなく「一緒に」進める方法がおすすめです。離れて暮らしている場合は特に、親に会える回数は残りわずかかもしれません。

写真整理などをしながら、ともに昔を懐かしむ時間を大切にしましょう。

終活の進め方、相談したいけど、誰に?

どう進めたら良いのかわからない、専門的な内容で難しいなど、終活で困ったときの相談先について解説します。

老後を支える契約を考える

老後に不安を感じはじめたら、検討してみても

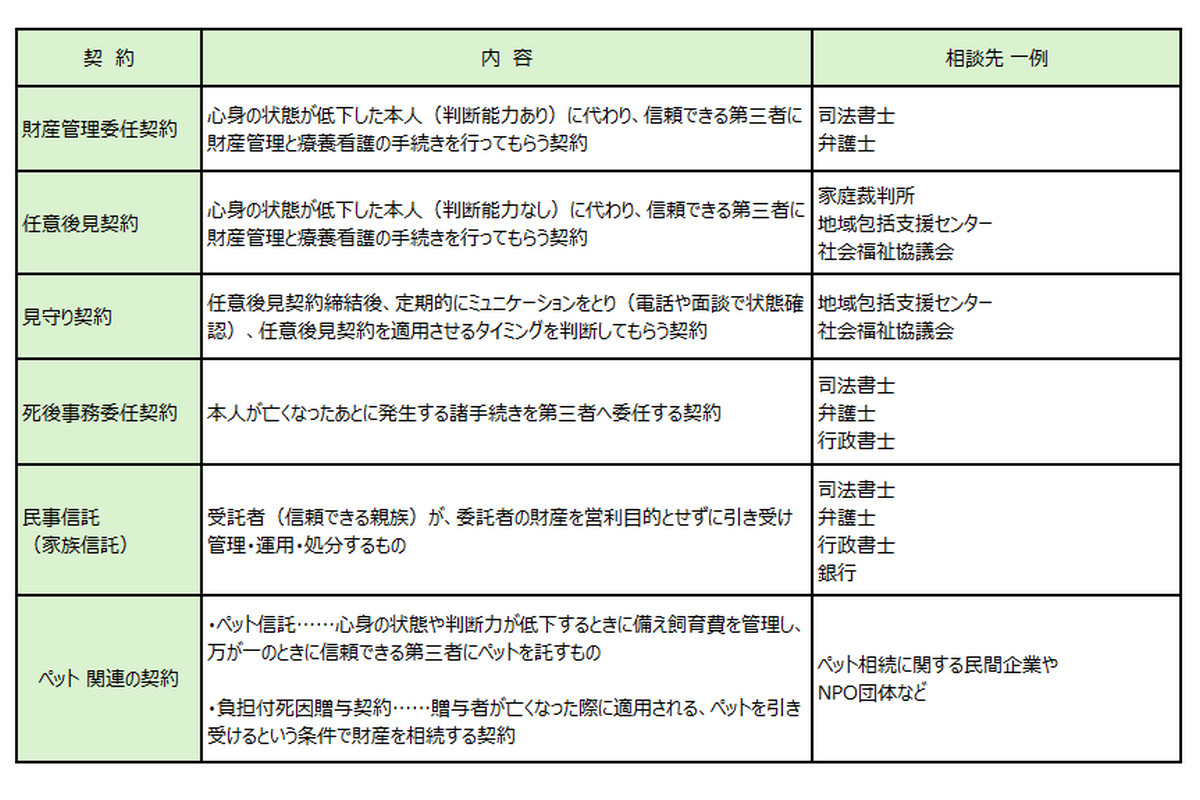

高齢者のみの世帯や、一人暮らしなどの場合、自分やパートナーに何かあってからの財産管理や各種手続きに不安を感じるかもしれません。少しでも不安を減らしておくために、事前にしかるべき契約を交わしておくのも一つの方法です。

自身の心身状態が低下した状況での財産管理や療養看護の手続きなどを第三者に代わって行なってもらう「財産管理委任契約」や「任意後見契約」。

当該契約を適用させるかどうかの判断を第三者の視点から行なってもらう「見守り契約」。

自身が亡くなった後に必要になる手続きを行なってもらうための死後事務委任契約。

親族であっても死後の財産管理を契約の形で締結しておく民事信託(家族信託)などもあります。

また大事な家族、ペットを飼っている人は、その後の面倒をどうするか、誰に見てもらうのか、などペット関連の契約もありますので、一度確認しておきましょう。

困ったら、誰に相談? 終活アドバイザー、カウンセラーってどこにいる?

終活全般については、居住地域の役所に相談してみましょう。補助制度の広がりにより、終活支援窓口を設置する自治体も増えています。

医療・介護については、各施設のソーシャルワーカーや社会福祉士への相談が可能です。

お墓や葬儀については寺院、仏具店や葬儀社などに、保険や不動産については各企業か、金融全般に特化したファイナンシャルプランナーに相談してみても良いでしょう。

各機関に、「終活アドバイザー」や「終活カウンセラー」の資格保有者が在籍している場合もあります。終活アドバイザーは協会のWebサイトから検索して直接連絡をとることも可能です。

終活サービスってどんなことをしてくれる?

また終活支援セミナーやイベントは、主に自治体や民間企業が開催しています。会場で終活の専門家による講座やエンディングノートの作成体験、個別相談などができるサービスです。イベントによってはダンスや演奏などのステージタイムもあり、親子や友人、おひとりさまでも楽しめます。終活カフェやオンラインセミナーもあり、こちらはお茶や食事をしながら気軽に相談したい人におすすめです。

終活において、何より大切なこと、うまく進めるコツ

ポジティブな習慣としてすすめましょう

終活を進めるなかでもしも行き詰ってしまったら、「ペース配分」を見直し、「誰のために終活を始めたのか」を思い出してみましょう。

終活に決まったルールはありません。人によって人生の振り返り方はさまざまです。

短期間で一気にやろうとせず、まずは体力や判断力が必要なことから始めて、家族やパートナーとも相談しながら自分に合ったペースで進めましょう。

終活は、家族やパートナーなど最愛の人に対してできる最後の配慮です。最終章を彩るという意味では、自分自身に対してできる最後の配慮とも言えるでしょう。形式にこだわらず、「残りの人生を楽しくすごすためのポジティブな習慣」として終活を進めてみませんか。

この記事もおすすめ

この記事に関係のあるセシールの関連商品

-

4,950円

段差や坂道もラクラク! 4つの接地面で手を離しても倒れにくい!コンパクトに折りたためるステッキ♪

-

1,628円

自立するジャバラタイプのドキュメントボックス。

-

2,090円

ライターもマッチも使わず点灯するろうそく

-

7,700円

乾きにくく、書きやすい新感覚のノック式万年筆